Oskar, der Elefant, macht den Anfang. Wenig später folgt ihm Alois, der Löwe. Und dann noch Leopold, die Giraffe. »Es geht um die Kinder« lautet bald die Losung der drei und mit ihnen die so gut wie aller Tiere rund um den Erdball in Erich Kästners Kinderbuch ›Die Konferenz der Tiere‹, geschrieben 1949, als die Gräuel des gerade erst zu Ende gegangenen Zweiten Weltkriegs zugleich noch mehr als präsent und doch noch nicht einmal ansatzweise bewusst waren. Das Buch handelt davon, dass die Tiere vom ewigen Gerede und Palaver der Menschen, von ihrer Kriegstreiberei, von den Diktaturen, dem Hunger, dem Leid, der Ungerechtigkeit ihre Schnauzen, Rüssel, Mäuler ein für alle Mal gestrichen voll haben.

»Es geht um die Kinder« wird zu ihrem Mantra—ein Leitspruch, der ihnen Kraft gibt und sie bestärkt, so einfach und prägnant und unwiderlegbar, wie er ist, so geradlinig und wunderschön ehrlich, dass es einem trotz des ein oder anderen Problems mit Kästners Buch auch heute noch fast die Tränen in die Augen treibt. Denn es geht nun einmal um die Kinder. Sie sind, vollkommen unverschuldet und ohne eigenes Zutun, die passiven Leittragenden all der Taten, der Untaten, der Untätigkeit der Erwachsenen. Damals wie heute. Denn es sind die Kinder, denen nicht nur die Gegenwart genommen wird, sondern auch noch eine Zukunft verbaut wird.

»Es geht um die Kinder« ließe sich gut und gerne auch als Leitspruch für ›BAUBAU‹ verwenden, ein großangelegtes und dauerhaftes Spiel-Environment, das am 4 SEP im Gropius Bau eröffnet und für dessen Gestaltung die Künstlerin Kerstin Brätsch gewonnen werden konnte. Denn dieses Environment, das sich durch drei prominent gelegene Ausstellungsräume im Erdgeschoss ziehen wird, richtet sich zuvorderst an die Kinder. Hier soll es ihnen möglich sein, so heißt es auf der Webseite des Museums, »ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen zu folgen«. Ausgebildete Playworker*innen stehen zwar bereit, um die Kinder zu unterstützen. Nicht aber, um sie anzuleiten.

›BAUBAU‹ soll ein Ort für das freie Spiel sein—ein Ort, um sich auszuprobieren, allein, gemeinsam, um rumzutoben, zu malen, zu bauen, zu basteln, oder auch gar nichts von alledem. Denn ›BAUBAU‹ könnte mit seinem Fokus auf die Kinder nicht zuletzt als Safe Space beschrieben werden. Hier können sie für eine Weile vor den sogenannten Erziehungsberechtigten und ihren doofen Wünschen, hochfahrenden Vorstellungen, dem verfrühten Leistungsdruck und all den vereinnahmenden Projektionen sicher sein. (Und das schließt dann ehrlicherweise auch schon wieder die eingangs erwähnte Vorstellung ein, die Kinder seien die Zukunft).

»Die Kinder sollen den größtmöglichen Freiraum haben, sie sollen ihrer Fantasie freien Lauf lassen, spielen, handeln und experimentieren können«, so Brätsch im Gespräch. Im Duktus der antiautoritären Abenteuerspielplatzbewegung der frühen 1970er Jahre könnte man, um den Titel einer damals kanonischen Publikation zu paraphrasieren, vielleicht sagen: Es ist ein Ort, an dem, soweit es möglich ist, das »Verbieten verboten ist«. Für die Erwachsenen—also für uns, für dich und mich und wahrscheinlich fast alle, die diesen Text lesen—gelten dann als Leitlinie die Worte des Künstlers Palle Nielsen, die nun auch auf der Webseite des Gropius Baus zum Projekt zu lesen sind: »Vielleicht können uns Kinder so viel über ihre eigene Welt erzählen, dass sie auch für uns zum Vorbild werden kann.«

»Die Kinder sollen den größtmöglichen Freiraum haben, sie sollen ihrer Fantasie freien Lauf lassen, spielen, handeln und experimentieren können.«—Kerstin Brätsch

Nielsen steht gewissermaßen Pate für ›BAUBAU‹: ein dänischer Künstler und Aktivist, der in den 1960er Jahren damit begann, mit Gleichgesinnten in Guerilla-Manier Brachflächen und Hinterhöfe in Kopenhagen zu besetzen, um dort Spielplätze einzurichten. Und der dann—nicht immer zur Freude seiner eher orthodox denkenden Mitstreiter*innen—den Schulterschluss mit etablierten Kunst- und Kulturinstitutionen suchte, um größere Aufmerksamkeit für seine Anliegen zu schaffen. 1968 initiierten Nielsen und die Journalistin und Aktivistin Gunilla Lundahl unter großer Publikumsresonanz im Stockholmer Moderna Museet ›Modellen. En modell for ett kvalitativt samhalle‹, auf Deutsch ›Das Modell. Ein Modell für eine qualitative Gesellschaft‹, ein Projekt, in dessen Rahmen das Museum in einen kreativen Spielort verwandelt wurde, einen Ort für die Kinder, um sich auszuprobieren, allein, gemeinsam, um rumzutoben, zu malen, zu bauen, zu basteln, oder auch gar nichts von alledem.

Nielsens Projekt ist als historische Referenz längst beispielhaft für eine nun schon seit geraumer Zeit anhaltende und sich im Zuge des stetig wachsenden Interesses an Inklusivität und Zugänglichkeit wieder intensivierende Hinwendung des Kunstbetriebs zu Kindern und zum Spiel im Allgemeinen. Zu nennen wäre hier vor allem das von der Stadtplanerin und Forscherin Gabriela Burkhalter seit einer Weile betriebene ›Playground Project‹, das historische Forschung zur Gestaltung von Spielorten und zur Spielplatzarchitektur betreibt und diese bislang in mehreren Ausstellungen, 2016 etwa in der Kunsthalle Zürich, präsentiert. Im Gropius Bau selbst ging gerade erst ›Radical Playgrounds‹ zu Ende, ein Projekt, für das der Vorplatz der Institution den Sommer 2024 über in einen gigantischen Outdoor-Spielplatz verwandelt wurde. Die Kuratorin Joanna Warsza sowie Benjamin Foerster-Baldenius vom Berliner Architekturkollektiv raumlaborberlin hatten dafür zum einen eine ganze Reihe Künstler:innen und Kunstkollektive eingeladen, um Spielorte für Kinder zu entwerfen, und zum anderen die Erwachsenen zu einem diskursiven Rahmenprogramm eingeladen.

Diese Hinwendung der bildenden Kunst zum Spiel ist im Grunde nicht überraschend—experimentelles Handeln und ergebnisoffenes kreatives Vorgehen liegt beidem zugrunde, und nicht umsonst (wenn auch mit einer gehörigen Portion Romantik) wird der künstlerische Blick gerne mal mit dem vermeintlich unverstellten kindlichen parallelisiert. Angesichts der aktuellen Kurrenz von Fragen gesellschaftlicher Relevanz im Kunstbetrieb erscheint das Spiel jedoch auch als Möglichkeit, einige ins Wanken geratene Leitkonzepte—Kreativität, subjektiver Ausdruck, gar die vielgeschmähte Autonomie—unter gegenwärtigen Vorzeichen neu zu rahmen. So ist dem Spiel eine Ebene des ›as if‹, des ›So tun, als ob‹ eigen, die—losgelöst im selbstbezüglichen Schutzraum des Uneigentlichen—›folgenloses‹ Ausprobieren und Experimentieren ermöglicht. Gleichzeitig dient dieser Schutzraum aber dem ›spielerischen‹ Einüben relevanter Leitwerte des Zusammenseins sowie der kreativen Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Die Erfahrungen, die man dabei macht, haben also ganz konkrete und reale Auswirkungen auf gesellschaftliches Alltagshandeln.

Die Kindheit als Lebensphase, die seit ihrer Erfindung per definitionem als ein derart geschützter Raum des Spielens, des Ausprobierens und Lernens markiert ist, steht dann genau für diese Werte der Freiheit, Ungebundenheit und Ergebnisoffenheit, lässt sich über die Einbindung in ein biografisches Narrativ aber auch als konditionierende ›Vorbereitung‹ an den vermeintlichen ›Ernst‹ des Erwachsenenlebens rückkoppeln. Und während sich die bildende Kunst und ihre Institutionen im Zeichen des Spekulativen, des Experiments und des ergebnisoffenen Ausprobierens in Zeiten allgemeinen Leistungsdrucks, verwertungsgetriebener Optimierung und stetig schwindender Freiräume als dringend gebrauchter sicherer Hafen für spielende Kinder nachgerade anbieten, öffnet ihr selbst das zumindest teilweise die Möglichkeit, ihre eigenen, im Rückzug sich befindlichen Kernwerte sozusagen verkapselt aufzuheben.

Die Utopie ist kein Klettergerüst, sondern die Möglichkeit, sich selbst eines zu bauen.

Wie auch immer, zurück zu ›BAUBAU‹: Wie schon Nielsen und andere Vertreter*innen einer anti-autoritär ausgerichteten Spielplatzgestaltung wie etwa das aus Kunstpädagogen bestehende Münchner Kollektiv KEKS, das ebenfalls Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre zahlreiche Orte für das freie Spiel gestaltete und damit 1970 zur Biennale di Venezia eingeladen wurde, setzt auch Brätsch für die Gestaltung vor allem auf eine Logik der »loose parts«, wie sie sagt, der losen Teile: Statt vorgefertigter Spielgeräte, die ihre konkrete Nutzung zumindest teilweise immer schon vorgeben, gibt es Materialien, mit denen man selbst aktiv—und kreativ—werden kann. Kartonwabenplatten, Bälle, Farben, Klebeband, Rollen, Würfel, Quader aus Schaumstoff und so weiter. Der Boden ist zudem mit bemalbaren Kartonplatten ausgelegt. Auch die wenigen festen Elemente im Raum seien eher »abstrakt«, so Brätsch, und könnten »genauso gut ein Kaufmannsladen werden wie eine Höhle. Es ist eine multifunktionale Struktur.« Die Utopie ist eben kein Klettergerüst, sondern die Möglichkeit, sich selbst eines zu bauen. Perspektivisch sollen zudem natürliche Materialien wie Lehm dazukommen, der Spielraum, wenn möglich, in den Außenbereich erweitert werden.

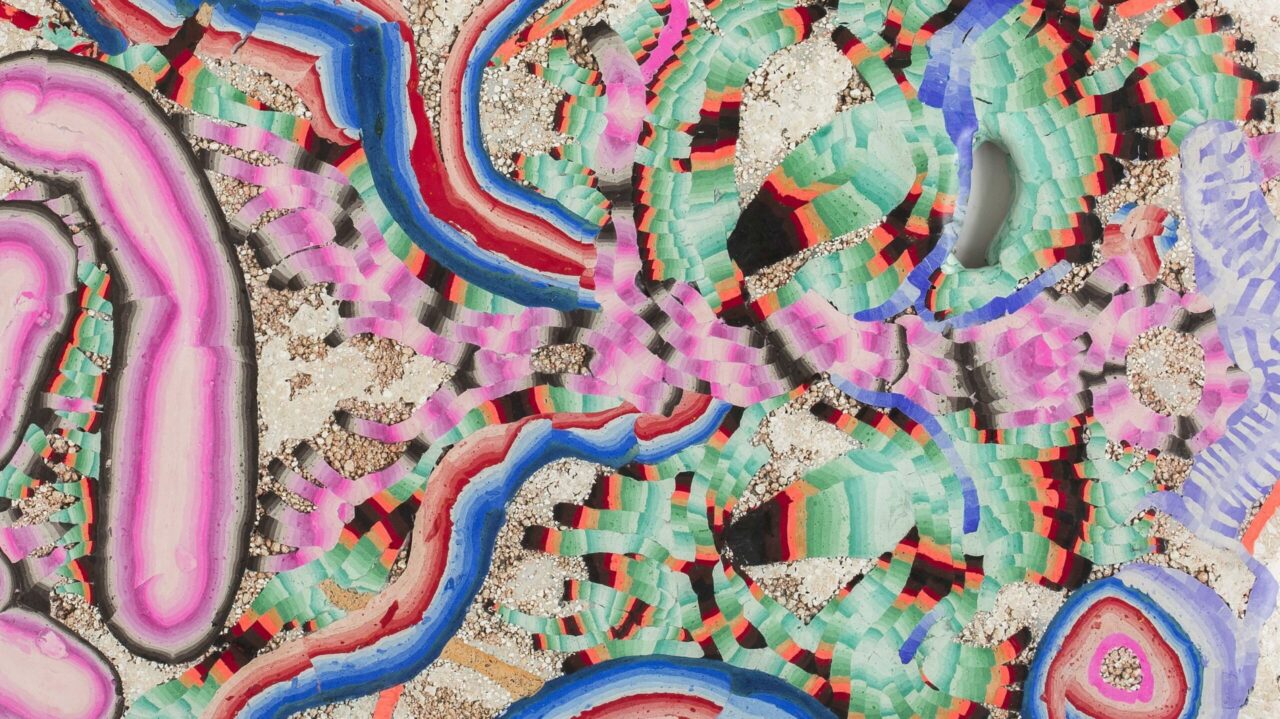

So sehr Brätsch auf konzeptueller Seite zurücktritt und sich darauf beschränkt, ein Environment bereitzustellen und dieses im Verlauf des Projekts sukzessive an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen, so sehr trägt der Ort ästhetisch ihre Handschrift. Überall finden sich die auffällig farbigen abstrakten Elemente ihrer Arbeit, die charakteristischen Pinselstriche und Marmorierungen, die bisweilen, im Stil an Rorschachtests erinnernd, seltsame Charaktere zu bilden scheinen. Sogar Dinosaurier sind zu finden, jene prähistorischen Lieblingswesen vieler Kinder, in denen die fantastischen Drachen ihrer Vorstellungswelt zu unvordenklicher Realität gerinnen und den Kleinen so das erste Mal ein Gefühl für die unvorstellbare Tiefenzeit der Welt vermitteln. Sowieso: Vieles hier wirkt fast surreal, seltsam lebendig und beseelt, changierend an der Grenze zwischen dem Abstrakten und Ornamentalen sowie dem Gegenständlichen. Und doch handelt es sich »ganz klar um einen Nutzraum«, wie Brätsch sagt. »Auch wenn dieser Ort von mir gestaltet ist, ist das kein Kunstwerk. Eher schon ist das eine Erweiterung dessen, was ich als Künstlerin mache.«

Sowieso scheint das ständige Erweitern und Aufnehmen—als Strategie und Praxis—eine zentrale Komponente von Brätschs Kunstverständnis, ihres Denkens und Handelns zu sein. Ausgehend von ihrem Kernmedium, der Malerei, hat Brätsch, die nach gut anderthalb Jahrzehnten in New York Ende 2020 nach Berlin zurückgekehrt ist, über nun fast 20 Jahre ein wucherndes, mäanderndes Werk geschaffen, das sich schier endlos verästelt, sich selbst verschlingt und wieder ausspuckt, das viele Köpfe und Körper hat und oft in Kollaboration mit anderen Künstler*innen entsteht, ob nun mit Adele Röder als DAS INSTITUT oder mit Debo Eilers als KAYA, um nur die zwei prominentesten Projekte herauszugreifen. »Metabolismus«, also Stoffwechsel, sagt die Künstlerin selbst dazu.

Im Kunstdiskurs fiel Brätschs Name dann auch immer schnell, wenn ab Mitte der Nuller Jahre von einer sogenannten ›erweiterten Malerei‹ die Rede war. Gemeint war damit eine Kunst, die Malerei vor dem Hintergrund einer größtenteils von der Digitalisierung vorangebrachten medialen Entgrenzung und Entmaterialisierung als ein Dispositiv begriff, über das sich mit einfachsten Mitteln und in Form eines zwar vermeintlich singulären, dennoch aber in Ströme und Netzwerke eingebetteten Kunstwerks-als-Objekt Fragen von Ausdruck und Subjektivität, Zirkulation oder Ökonomisierung adressieren ließen. »Kerstin Brätschs Bilder spiegeln den Druck, dem sich das Medium Malerei durch die zunehmende Dominanz digitaler Technologien ausgesetzt sieht«, hieß es in der Ankündigung zu Brätschs großer Überblicksschau 2017 im Münchner Museum Brandhorst im damals zeittypischen Duktus ›postmedialer‹ Diskurse.

Über nun fast 20 Jahre hat Brätsch ein wucherndes, mäanderndes Werk geschaffen, das sich schier endlos verästelt, sich selbst verschlingt und wieder ausspuckt, das viele Köpfe und Körper hat und oft in Kollaboration mit anderen Künstler*innen entsteht.

Seitdem aber ist auch schon wieder viel passiert. Diskussionen über mediale Unterschiede locken, auch wenn sie mit noch so vielen ›post‹-Präfixen versehen werden oder—halb-ironisch, halb hilflos—als ›Zombie-Malerei‹ apostrophiert werden, zumindest aktuell niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Von heute aus und damit aus der ungesicherten Perspektive der historischen Nahdistanz gesehen, erscheinen diese Diskussionen schnell als letztes Aufbäumen eines modernistischen Kunstverständnisses und einer seiner Kernbegrifflichkeiten, dem ›Medium‹, bevor dann der große Paradigmenwechsel die Gewichte hin zu einem eher aktivistischen, politischen und infrastrukturellen Denken verschoben hat.

Brätsch selbst hat ihre konstante und fortgeführte Auseinandersetzung mit der Malerei indes schon längst auf eine Auseinandersetzung mit traditionellen handwerklichen Verfahren erweitert. Sie arbeitet—unterstützt von entsprechenden Kunsthandwerker*innen—beispielsweise mit der Marmorierung, wie sie in der traditionellen Buchdruckkunst zum Einsatz kommt, oder mit Stucktechniken, die seit Jahrhunderten täuschend echten falschen Marmor hervorbringen—Verfahren also, die, soviel nur nebenbei bemerkt, der künstlichen Imitation des Natürlichen dienen. Beim Besuch in ihrem Atelier, das sich aktuell ebenfalls im Gropius Bau befindet, verweist sie auf neuere Arbeiten, für die sie ihren charakteristischen mehrfarbigen Pinselstrich, den sie bereits seit Längerem isoliert und als Geste zu einer Art ›Signature Style‹ verfeinert hat, in Form eines Stuccos gleichsam »versteinert«, wie sie sagt.

Prägnanter, selbstbewusster und reflexiver lässt sich mit dem Werkzeug, das die Malerei bereithält, aktuell wohl nicht umgehen. Der individuelle Pinselstrich, ultimativer Sitz des Subjektiven in der Kunst, gerinnt endgültig zu starrer, zu purer Form, wird, wenn man so will, »Floskel«, wie Adorno die charakteristisch unverbundenen und zerklüftet-ausgestellten Elemente in Beethovens radikalem Spätwerk genannt hat, die nur noch auf ihre eigene Formelhaftigkeit verweisen. Das Leben entweicht hier nicht, sondern wird in einem erneuten Akt subjektiver Setzung nachgerade ausgetrieben—und die Floskel dabei eingesetzt als, so noch einmal Adorno, »Denkmal des Gewesenen, worin versteint Subjektivität selber eingeht«.

Interessanterweise häufen sich bei Brätsch parallel zu ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit die letzten Jahre Gestaltungsaufträge, in denen sie bewusst ›angewandt‹ und insofern auch im Rahmen einer Beauftragung arbeitet: eine Cafeteria im MoMA in New York, ein irisierendes Bodenmosaik im Außenbereich des neuen Luma-Gebäudes in Arles, ein weiteres Café in der Rotunde des Fridericianums in Kassel. Und nun eben ›BAUBAU‹ im Gropius Bau. Etwas zugespitzt könnte man behaupten: In dem Zuge, in dem Brätsch die Malerei als ›pure‹ Kunst zunehmend in die Versteinerung und Erstarrung treibt, haucht sie ihr in Form einer anwendungsorientierten Gestaltung von gemeinsam belebten Orten wie Cafés oder nun eben einem Spielort neues Leben ein. Zukunft hat, was Verwendung findet. Zukunft hat, was gebraucht wird.

Daraus gleich allgemein ableiten zu wollen, dass das endlose ›Spiel der Malerei‹ nun vielleicht doch einmal an sein Ende kommt, wäre nicht nur vermessen, sondern mit ziemlicher Sicherheit auch falsch. Aber wer weiß, nimmt man eine dermaßen umsichtig agierende und präzise artikulierte Praxis wie die von Kerstin Brätsch als Gradmesser und Seismograf, ist die Malerei vielleicht ja wirklich gerade dabei zu versteinern. Starr und unverbunden liegen ihre einzelnen Elemente dann als lose Teile herum, Einzelknochen eines zerfallenen Dinosaurierskeletts gleich – hier ein Pinselstrich, lang wie der riesige Oberschenkelhalsknochen eines Brontosaurus, dort ein Farbverlauf, gewaltig wie der mächtige Schädellappen eines Triceratops. Wer auch immer diese Artefakte in ferner Ewigkeit entdeckt und ausgräbt, wir sich wundern, so anders, so fremd, so unvorstellbar fantastisch ist das, was da zutage kommt. Aber wer wird das sein? Wer wird kommen, um die Malerei auszugraben? Extraterrestrische Wesen aus anderen Welten? Künstliche Intelligenzen aus den Tiefen unserer Schaltkreise? Nun, vielleicht ja einfach die Kinder, jene Menschen der Zukunft.