Dieser Artikel erschien zuerst in der Berlin Art Week 2025 Sonderausgabe des Freitag.

Einer Wurstpelle nicht unähnlich droht die Hülle zu platzen, die sich über die Federn spannt. Doch noch behält die Daunenjacke ihre Form, noch glänzt sie im Licht, als wäre sie ein kostbarer Schatz. Mit jedem Blick wird das aufgeplusterte Kleidungsstück mehr zu einer Ritterrüstung, an der die Wirklichkeit nur so abprallt. Aber aus Metall besteht sie nicht, obwohl ihr Schimmern es vermuten lässt. Was Schutz versprach, kann im nächsten Moment zerreißen.

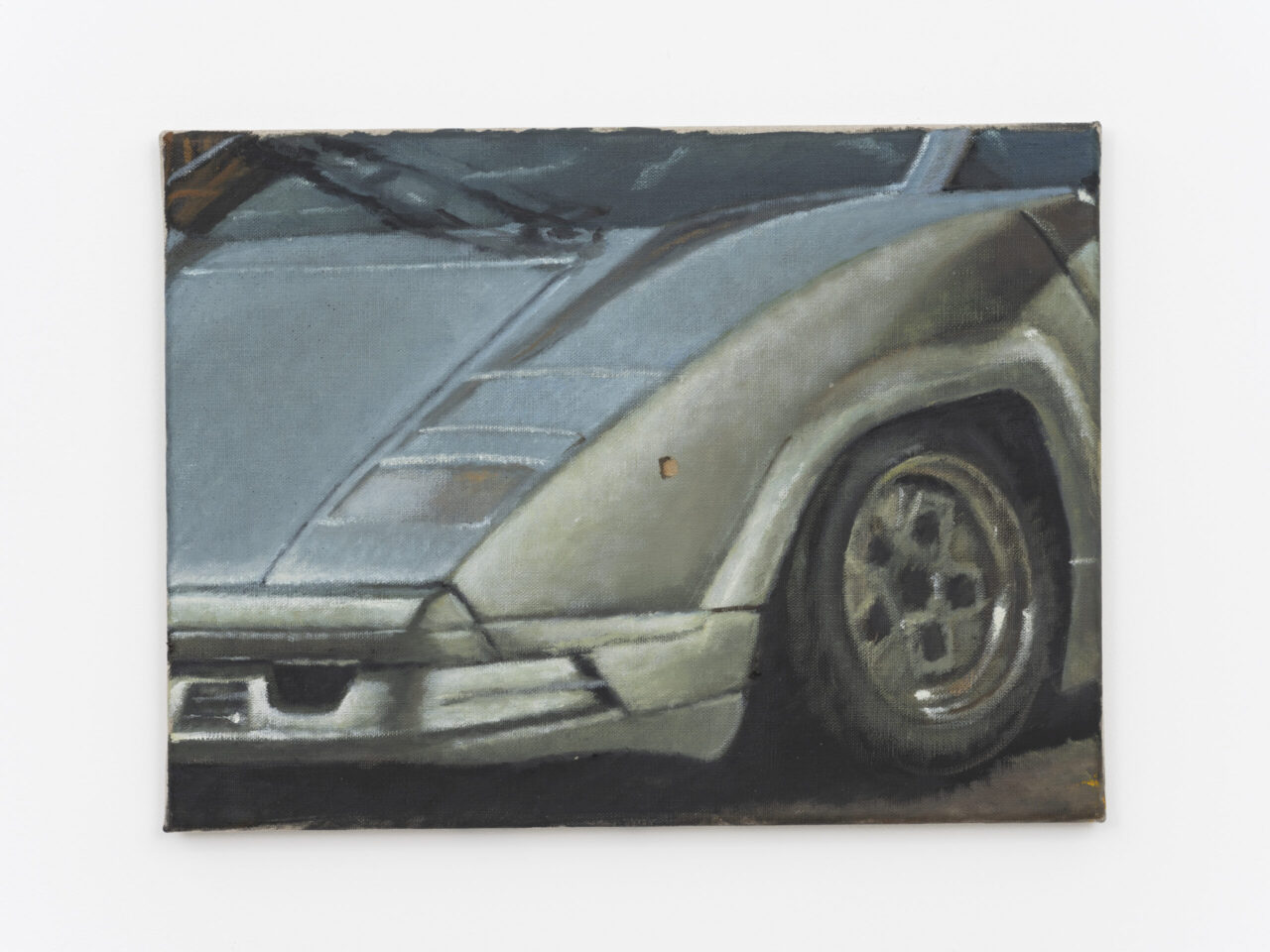

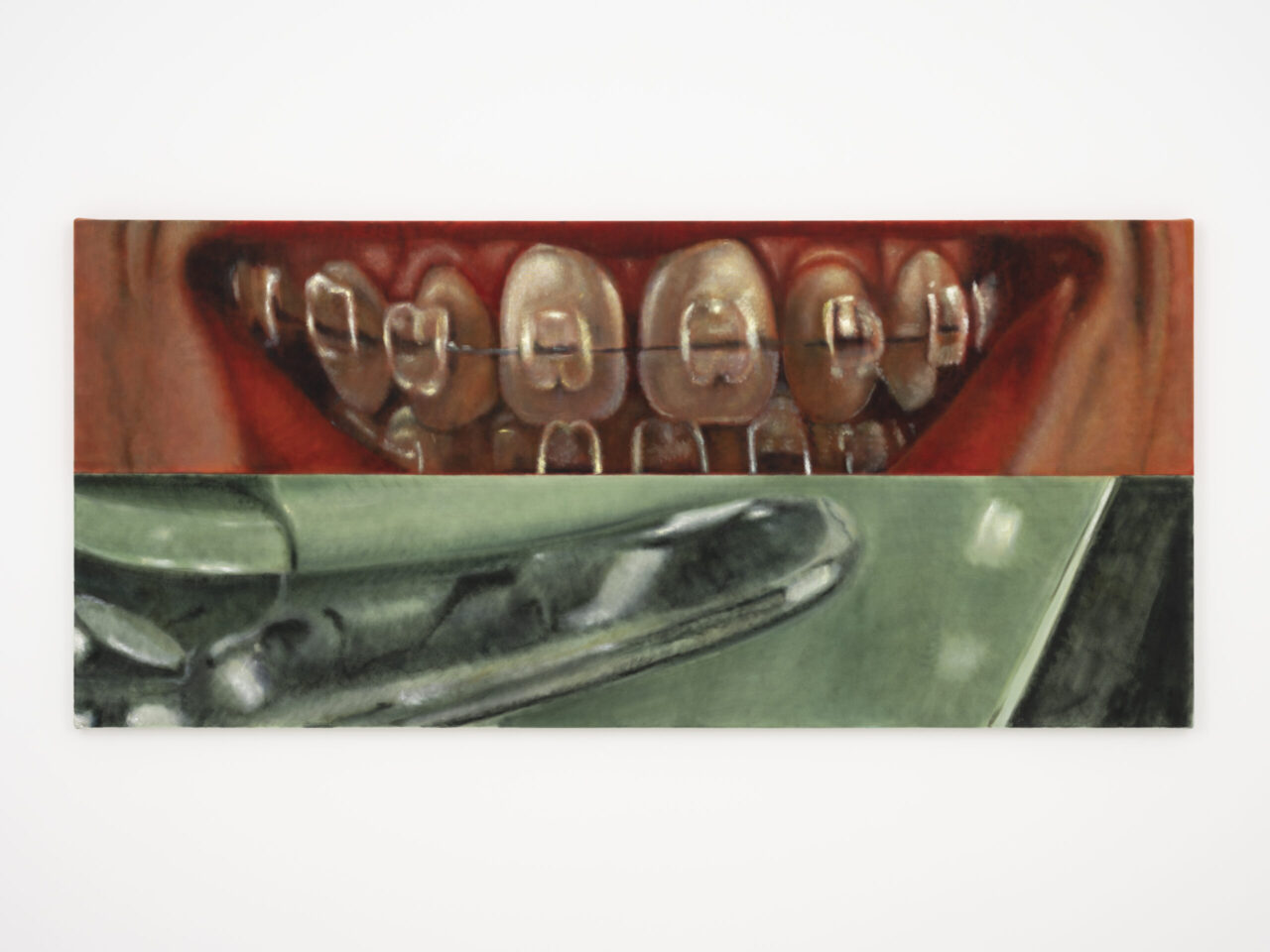

Wie Bekanntes und Erhofftes bei längerer Betrachtung fremd werden, sich nicht nur die Dinge selbst, sondern auch die Wahrnehmung von ihnen verändert, das interessiert die in London lebende, 1993 geborene Künstlerin Issy Wood. Coladosen, Zahnspangen, lederne Autositze und fellbezogene Pumps: Sonderbar scheinen diese Gegenstände in ihrer Kunst, einer Umgebung entrissen, die sie hervorgebracht, zugleich aber auch auf merkwürdige Weise zugerichtet hat. Entstellt wirkt das Alltägliche, deplatziert, zuweilen unheimlich—und genau in dieser Eigenartigkeit unbedingt begehrenswert. »Seltsamkeit ist schwer zu beschreiben«, räumt Wood ein. »Ich denke, seltsam ist, wenn man etwas am falschen Ort sieht oder hört und dann neu bewerten muss, was man für normal gehalten hat. Ich finde, dass viele Kunstwerke nicht seltsam genug sind, und das schließt auch meine eigenen ein. Wirklich seltsame Dinge wissen gar nicht, dass sie seltsam sind.«

»Ich stamme, ob gut oder schlecht, aus einer Generation, die erst ein Foto vom Sonnenuntergang gemacht hat, bevor sie ihn sich überhaupt angesehen hat. Ich bin an dieses Maß an Vermittlung gewöhnt.«—Issy Wood

Warenfetisch und Überfluss

Woods schmierig-dunkle Gemälde, die Titel wie ›Slouching towards the maxillofacial unit‹ oder ›Bulimia moodboard‹ tragen, sind jetzt im Schinkel Pavillon im Rahmen ihrer ersten größeren Einzelausstellung in Deutschland zu sehen. ›Magic Bullet‹ lautet ihr Titel, und streng genommen handelt es sich bei dem, was dort zu sehen ist, um Bilder von Bildern. Denn die Motive, die Wood malt, entspringen einem Screenshot-Fundus auf ihrem iPhone. Die Ausschnitte der Bildschirmfotos werden von ihr festgelegt, ein Rahmen gesetzt, um sich in ihm der Sinnlichkeit eines Schauens hinzugeben, das durch das Smartphone bedingt wird. »Ich stamme, ob gut oder schlecht, aus einer Generation, die erst ein Foto vom Sonnenuntergang gemacht hat, bevor sie ihn sich überhaupt angesehen hat. Ich bin an dieses Maß an Vermittlung gewöhnt«, so beschreibt es Wood. »Ich habe schon einmal versucht, aus dem Leben davor zu malen, und es hat mir keinen Spaß gemacht, vielleicht weil ich mich jetzt nach den Rändern eines Ausschnitts sehne und mein eigenes Sichtfeld nicht klar genug ›endet‹.«

Um das Ende als Denkfigur geht es auf verschiedenen Ebenen bei Wood, deren Werke teils als surreal, teils als hyperreal beschrieben werden. Im Beschnittenen tritt bei Wood das hervor, was sich außerhalb des Frames befindet. Mit dem Versteckten, Verlorenen, Unausgesprochenen, Widersprüchlichen und Makaberen befassen sich die Arbeiten ausgehend von den Zeichen einer spätkapitalistischen Gesellschaft. Sie zeigen eine düstere, albtraumhafte Welt zwischen Warenfetisch und Überfluss, die den Anschein macht, als sei sie, wenn nicht schon verschollen, mindestens in einem depressiven Zustand.

Anachronistisch und grotesk mögen Woods fotorealistische Ölgemälde dennoch bei der ersten Betrachtung auch deswegen wirken, weil sie auf ironische Weise Konsumkultur und Schwarze Romantik zusammenbringen. »Wir können von Goya viel darüber lernen, wie man das Beste aus einem Nervenzusammenbruch oder einer intensiven Paranoia macht. Seine ›Schwarzen Gemälde‹ sind ein wichtiges Beispiel dafür«, sagt Wood und fügt hinzu: »Goya war auch sehr, sehr witzig. Die Bildunterschriften, die er seinen Radierungen hinzufügte, scheinen fast ein Medium wie Instagram vorhergesagt zu haben. Manchmal schaue ich alte Meister an und denke, wie wenig sich verändert hat. Wir sind alle immer noch besessen von Reichtum, Status, schönen Frauen, Kleidung und versuchen verzweifelt, die Welt durch Allegorien, Religion oder Mythen zu verstehen.«

Ob der Faszination für das Altmeisterliche bezeichnete sie sich scherzhaft selbst als ›medieval millennial‹—mittelalterliche Millennial—ein Label, das die in den USA geborene Malerin, Musikerin und passionierte Blogschreiberin seither nicht mehr loswird. Kunst studierte sie, weil dafür weniger strenge Aufnahmekriterien als für andere Fächer gelten und die Noten zur Bewerbung an der Londoner Goldsmiths University ausreichten. Seit der Jugend litt sie an Depressionen und weiteren psychischen Erkrankungen, lange Klinikaufenthalte verhinderten den geregelten Schulalltag. Aufgrund ihrer Dysmorphophobie, einer Störung der Wahrnehmung des eigenen Körpers, lässt sich Wood nur ungern fotografieren. Sie beginnt Selbstporträts zu malen, damit sie nicht ständig für Magazine und Zeitungen abgelichtet werden muss. Masken, Hände, Brillen und Gläser verdecken ihr Gesicht.

In der Ausstellung im Schinkel Pavillon ist es jetzt ausgerechnet ein Keyboard, das den Blick auf den Körper der Künstlerin versperrt, die bislang mehrere Indiepop-Alben veröffentlichte. Nicht nur dem Megagaleristen Larry Gagosian, sondern auch dem Musikproduzenten Mark Ronson erteilte Wood Absagen, weil sie die Bedingungen ihres Arbeitens lieber selbst festlegt. Eigensinn, Weigerung und Rebellion sind Begriffe, die in der Berichterstattung mit dieser Frau verbunden werden und im selben Zuge zur Selbstinszenierung auf dem Kunstmarkt beitragen, wo das, was sich entzieht, umso gefragter ist. Mit dieser Rolle als Künstlerin hadert die scheue Wood: »Es ist immer ein Schock, wenn ich ein Bild von mir irgendwo anders als im Atelier sehe. Es fühlt sich an, als würde man eine Lehrerin außerhalb der Schule treffen.«

Während Wood allein in ihrem Studio malt, kollaboriert sie beim Musikmachen. Die künstlerische Arbeit mit anderen Menschen bleibt für sie allerdings eine Herausforderung. Sarkastisch bemerkt sie: »Ich bin furchtbar schlecht darin. Ich fange gerade an, es mit der Musik zu versuchen. Ich bin es gewohnt, allein zu sein, mir selbst die Schuld zu geben, wenn etwas schiefgeht, und mich selbst zu feiern, wenn etwas gut läuft. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum mein Privatleben ein Chaos ist.«

»Ich versuche, dieses Gefühl, nicht genau zu wissen, wo man sich in Raum und Zeit befindet, in meiner Arbeit einzufangen. Das ist vielleicht keine Melancholie, sondern eher Orientierungslosigkeit. Meine innere Welt ist viel weniger poetisch als melancholisch.«—Issy Wood

Einen Blog bespielt Wood mehr oder minder regelmäßig mit kurzen Texten. Gedichte, Erzählungen, Anekdoten über das Aufhören mit dem Rauchen (und das Wiederanfangen) finden sich dort ebenso wie Anmerkungen zu ihren kreativen Prozessen. Einige der Beiträge erhalten auch Einzug in die Texte ihrer Songs. Der bislang letzte Blogeintrag schlägt eine Rechenaufgabe vor: »Nimm die Anzahl der Male, die du verliebt warst, und dividiere sie durch die Anzahl der Male, die du in Lava warst. (…) Teile das Ergebnis durch die Quadratwurzel deiner Seroquel-Dosis und multipliziere es mit der Anzahl der Frauen unter 50, die dich betrogen haben, und der Anzahl der Minuten, die seit deiner letzten Hass-E-Mail vergangen sind. Teile das Ergebnis durch 2, denn ein geteiltes Problem ist ein halbes Problem, und verdoppele es dann, denn das stimmt nicht im Geringsten.«

Komik und Pathos, Wahn und Kritik verbinden das Disparate, was in Woods Kunst im Sinne verschiedener Tabs geöffnet nebeneinandersteht. Brezeln, Waffen, ein kitschiges Teeservice: Die Nicht-Hierarchisierung von Inhalten und die Gleichzeitigkeit von Geschichten, wie sie sich auf Social Media abrufen lassen, erschrecken und faszinieren die Künstlerin gleichermaßen. »Ich kann kaum glauben, dass ich innerhalb einer Stunde eine nächtliche Hautpflege-Routine ansehen, etwas über das England des 13. Jahrhunderts lernen und mir ansehen kann, wie jemand im Ausland vor laufender Kamera getötet wird. Ich versuche, dieses Gefühl, nicht genau zu wissen, wo man sich in Raum und Zeit befindet, in meiner Arbeit einzufangen. Das ist vielleicht keine Melancholie, sondern eher Orientierungslosigkeit. Meine innere Welt ist viel weniger poetisch als melancholisch.«

Materialien, Formen und Strukturen geben sich die Gemälde dieser Künstlerin hin. Einmal, zweimal, dreimal hat Wood das Ausgangsmotiv in einigen Fällen übermalt, sodass verschiedene Ebenen entstehen und unerheblich wird, was noch Hintergrund ist oder schon Vordergrund sein darf. Was Wood in der Schau im Schinkel Pavillon präsentiert, kreist um die Frage, wie sich Bilder zusammensetzen und wie sie auseinanderfallen, um Fantasie und Trost, um die zeitlose Hoffnung, dass es etwas geben müsse, was hinter den Dingen liegt und sich im Schauen offenbaren würde—und um die Angst, dass es da gar nichts gibt, wenn nicht wir die Bilder, sondern sie uns plötzlich überführen.

›Issy Wood: Magic Bullet‹, Schinkel Pavillon, 11 SEP 2025—25 JAN 2026