Dieser Artikel erschien zuerst in der Berlin Art Week 2025 Sonderausgabe des Freitag.

Hinterm Berliner Leopoldplatz steht ein altes Haus. Dieses berichtet in Regina Scheers Roman ›Gott wohnt im Wedding‹ davon, was in seinem Hof und zwischen seinen Wänden vor sich geht. Während das alte Mietshaus zur Erzählstimme wird, stellen die Bewohnerinnen und Bewohner, an deren Schicksale sich das Haus erinnert, bloß die Statistinnen und Statisten seiner sich über ein Jahrhundert erstreckenden Geschichte. Ein bisschen so verhält es sich mit dem monumentalsten Werk aus der Ausstellung ›Herbst‹. Mit ihr eröffnet das Haus am Lützowplatz (HaL) zur Berlin Art Week das bis dato größte institutionelle Einzelprojekt des Malers Ruprecht von Kaufmann in seiner Wahlheimatstadt Berlin.

Auf dem fast drei Meter hohen und etwa fünf Meter breiten Ölbild mit dem Titel ›Herbstabend‹ (2024) erstreckt sich eine urbane Hinterhofszene mit vielen Details: Im Dämmerlicht beugt sich eine von der Härte des Lebens gezeichnete Figur über eine Mülltonne, neben sich eine Tasche mit der Ausbeute. Davon unbeeindruckt, lehnen sich zwei Damen mit Zigaretten aus den Fenstern über ihr, während sich unweit von den beiden eine Frau in Lederjacke an der Hauswand abstützt; der gekrümmte Körper und eine abgestellte Weinflasche deuten auf ein sich anbahnendes Malheur hin. Fünf glatzköpfige Gestalten in Bomberjacke marschieren unten durch den Hof, mit einem Kampfhund, der ihrer Muskelkraft in nichts nachsteht.

Von Kaufmann, 1974 in München geboren, zog es zum Studium an das Art Center College of Design in die USA nach Pasadena—unweit von Los Angeles gelegen, dem Epizentrum filmischen Erzählens. Dessen Einfluss wirkt bis heute in seiner figurativen Malerei nach, was sich in den fast filmischen Verkettungen zeigt, mit denen er in seinen Bildern anonymes Großstadtleben erzählt.

Die Szenerie von ›Herbstabend‹ erschließt sich einem so, als würde man aus einem der Fenster des gegenüberliegenden Hauses blicken. Diese Perspektive bekommt jedoch Risse, sobald man sich der körperlichen Vereinnahmung, die das riesige Bild erwirken kann, entzieht, indem man auf Abstand geht: Die Leinwand, die weit über den eigenen Kopf hinausragt, bringt den eben noch sicheren Standpunkt ins Wanken und setzt ihn irgendwo dazwischen. Dorthin, wo sich auch die Szenen der übrigen Bilder Kaufmanns abspielen; im Schwellenraum.

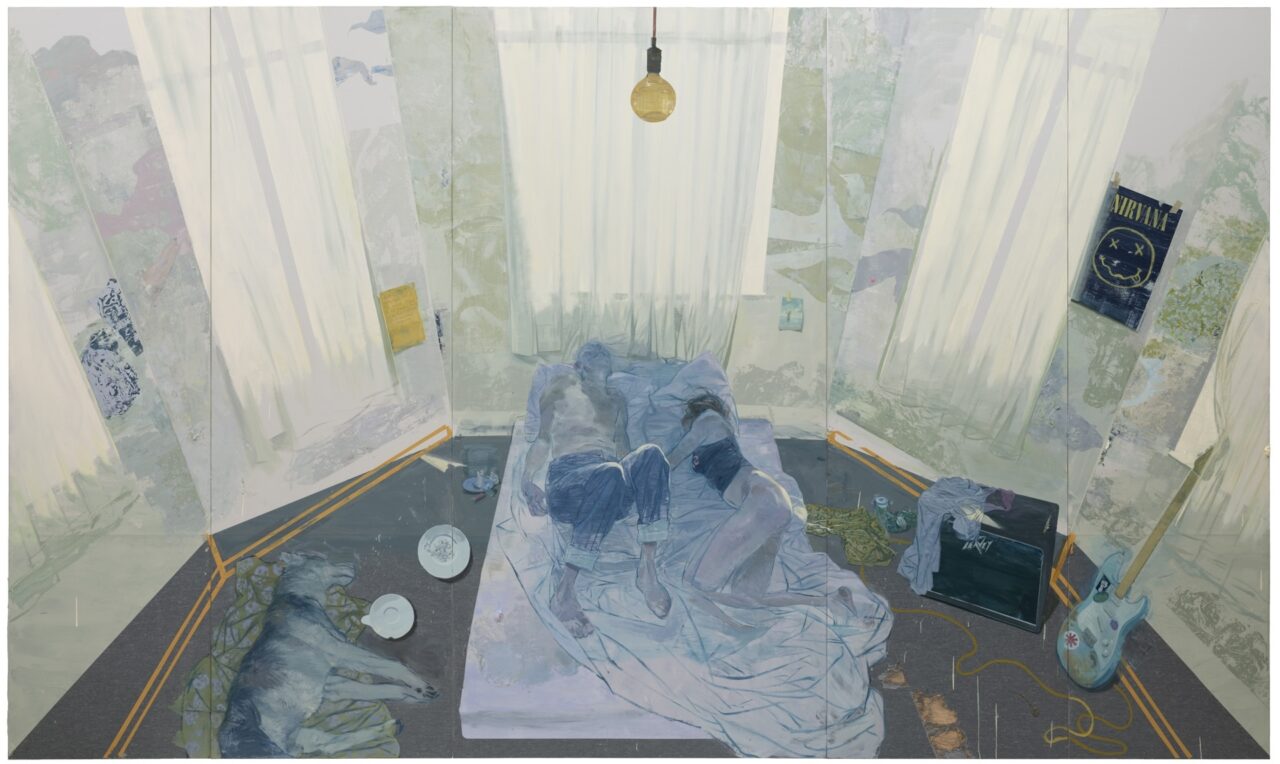

Aus alltäglich scheinenden Motiven entwickelt von Kaufmann Studien der Instabilität. Speziell für diese Schau konzipiert, übertragen seine Ölgemälde, die gelegentlich mit Collageelementen verarbeitet sind, das malerische Spiel mit den Perspektiven in den Ausstellungsraum: So hängt etwa in einem Erker des HaL ein Bild, das die Architektur des Vorbaus aufgreift, um im selben Moment eine Dissonanz zwischen tatsächlichem und gemaltem Erker zu erzeugen.

Die Verunsicherung der Betrachtenden in einer für sie unbestimmt bleibenden Perspektive entspricht den flüchtigen Großstadtmomenten, die von Kaufmann einfängt. Die häufig düsteren Lebenswelten und ihre melancholisch bis aufgekratzt wirkenden Figuren entspringen einer Jetztzeit; in Tribal-Flower-Optik tätowierte Menschen bewegen sich tanzend durch eines der Bilder. Wiederkehrende Muster auf Kleidung, Körpern oder Tapeten trägt von Kaufmann mit Schablonen auf, die nach ihrer Anwendung manchmal selbst Platz auf dem Bildträger aus Linoleum finden, dessen Haptik, so beschreibt es der Künstler im Gespräch, ›einen aggressiveren Malstil‹ erlaubt.

Gleichzeitig macht von Kaufmann stilistisch und erzählerisch Parallelen zu politischen wie gesellschaftlichen Phänomenen der Weimarer Republik auf. Referenzen auf Bilder von Otto Dix, seinen Studien einer brüchigen Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit, finden sich in Titeln, Farbtönen oder dargestellten Großstadtirrungen und -wirrungen, die ihre Bewohnerinnen und Bewohner zwar selten allein, aber oft einsam zeigen.

Die flüchtigen Szenen stellen sich bei genauerer Betrachtung oft als Gefahrensituationen dar, als Momentaufnahmen menschlicher Abgründe und leise Vorboten gesellschaftlicher Krisen, wie eine Arbeit mit dem Titel ›S-Bahn‹ (2025) nahelegt: In den Scheiben einer durch die Nacht fahrenden Straßenbahn blitzen flüchtige Lichtpunkte auf. Gerade noch im Bild sitzt rücklings zum Geschehen ein Herr, dessen Schultern im zu großen Jackett verschwinden, seine knochigen Finger umklammern ein rotes Täschchen. Neben ihm stützt eine Dame den Ellbogen auf die schmale Fensterkante. Geistesabwesend richten sich die Blicke der beiden Alten, wie ihrer verronnenen Lebenszeit nachblickend, auf ein Außerhalb des linken Bildrandes. Sie scheinen mehr mit der Vergangenheit beschäftigt als mit den vier Männern im angrenzenden Vierer. Der stramme Arm, den ein Kerl mit rotem Gesicht einem vorbeihumpelnden Gitarrenspieler grinsend entgegenreckt, wirkt kaum wie ein spontaner Spaß. Wem diese Geste zu vage erscheint, um sie in ihrer Absicht zu erkennen, der entdeckt beim Nähertreten auf dem Poloshirt des vermeintlichen Spaßvogels anstelle eines Markenlogos eine gekrönte Figur, die marschierend den Hitlergruß zeigt. Es ist der Wechsel zwischen Gesamtüberblick und Detail, in dem sich die Komplexität der Bildkompositionen von Kaufmanns erst erfassen lässt. Durch das Aufbrechen einer zentralen Perspektive wird man gezwungen, genauer und immer wieder von Neuem hinzusehen, um sich in diesen Bildern zu orientieren.

Beim Besuch im Atelier des Künstlers zeigte sich, dass dieses Aufbrechen von Bildräumen für von Kaufmann nicht an den Rändern der Leinwand endet. Betritt man sein Atelier ebenerdig, fehlt hinter einer weiteren Tür plötzlich der Boden des Erdgeschosses, in dem man sich eben noch wähnte. Durch das Entfernen der Zwischenebene öffnet sich das luftige Studio vom Keller bis zur Decke des ersten Stocks. Ein genialer Einfall, möchte man meinen, mit dem sich der Künstler selbst vor den Tücken eines »idealen Betrachter-standorts« schützt, den es, so äußert sich von Kaufmann in Bezug auf seine Bilder, auszuschließen gilt. »Bilder bewegen, wenn sie die Betrachtenden in Bewegung versetzen«, formuliert von Kaufmann. Das von ihm inszenierte Moment der Verunsicherung zwingt dazu, die Umgebung neu wahrzunehmen—und macht die Brüche und Krisen des Alltäglichen sichtbar, wo sie sonst im Vorübergehen verborgen bleiben.

›Ruprecht von Kaufmann: Herbst‹, Haus am Lützowplatz, 11 SEP 2025—4 JAN 2026