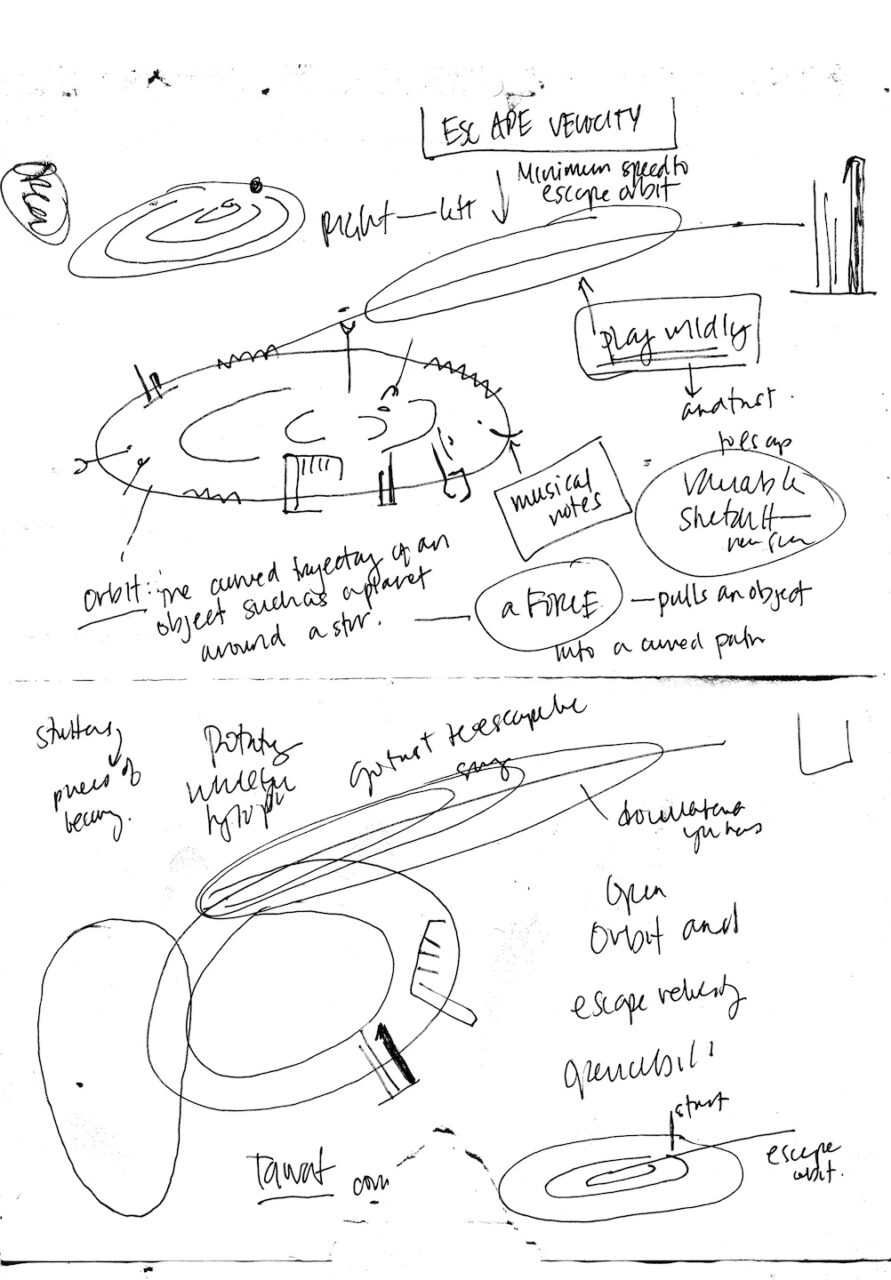

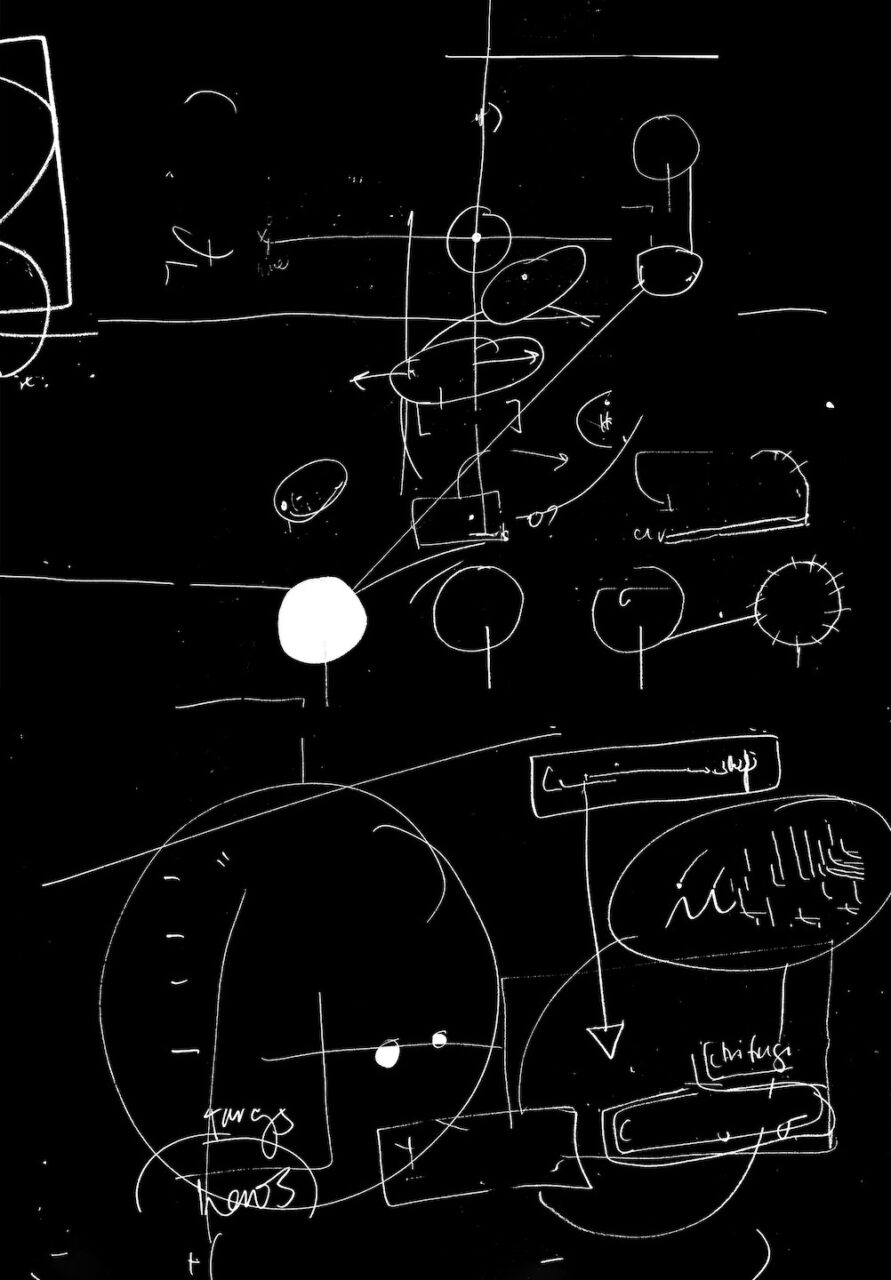

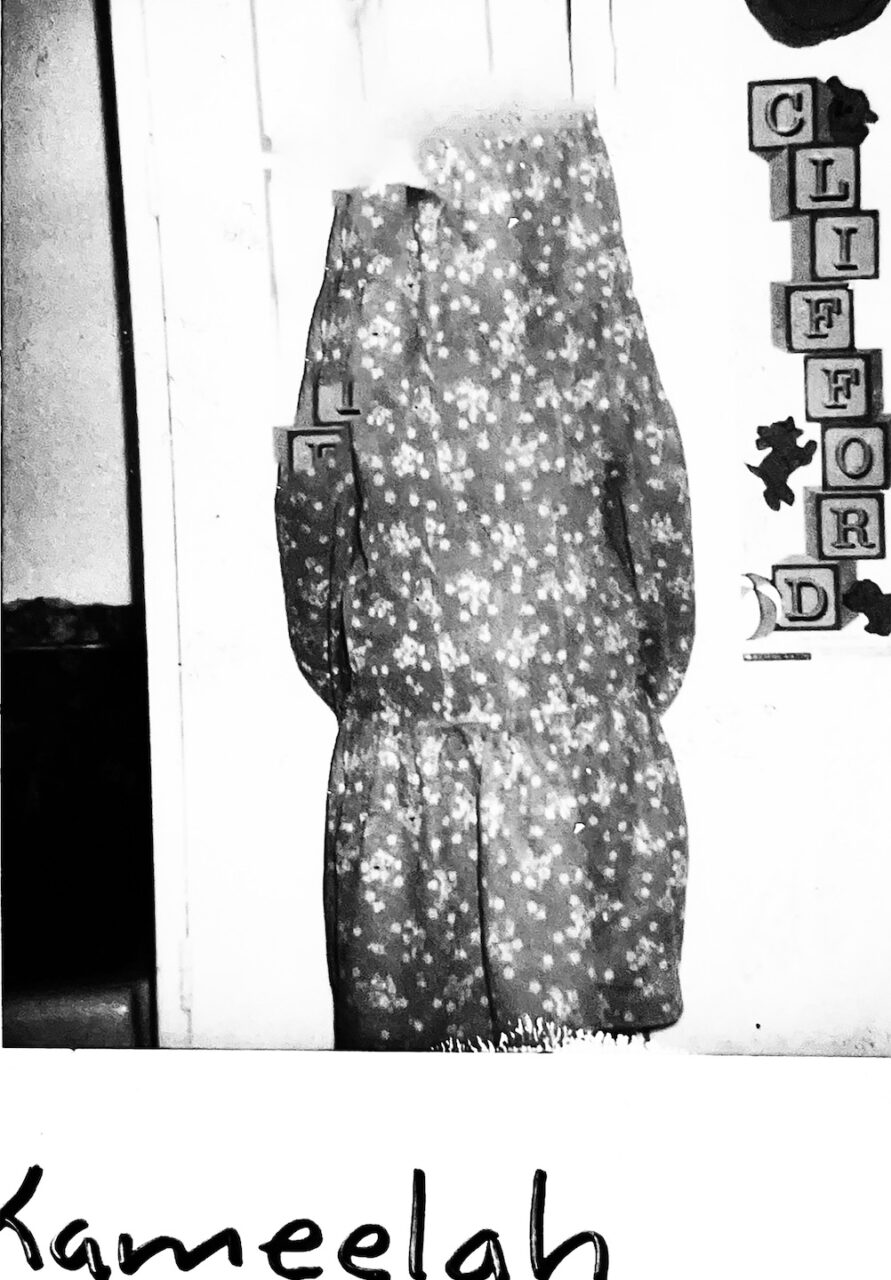

Kameelah Janan Rasheed beschreibt sich selbst als Lernende. Ihre textbasierten Arbeiten sind selten abgeschlossen, nehmen ständig neue Formen an, werden kommentiert und erweitert—sie hinterfragen Arten des Wissens, interessieren sich für das Unsichtbare, das Ungesagte, und zeugen von einer großen Freude an Bewegung und Lernprozessen durch das Spiel mit der Sprache. 2022 wurde Rasheed mit dem Preis für künstlerische Forschung der Schering Stiftung ausgezeichnet. Der Preis geht mit einer Einzelausstellung in den KW Institute for Contemporary Art (KW) einher, die in der Berlin Art Week eröffnet wird. Während unseres Gesprächs macht sich Rasheed Notizen und fertigt Skizzen an, die an ihre Arbeiten erinnern: geometrische Formen, miteinander verbundene Linien, Wörter, Gedankenfragmente.

Carolin Schmidt (CS): »Jede Geschichte, die ich erschaffe, erschafft mich neu, ich schreibe, um mich selbst zu erschaffen«, sagt die Schriftstellerin Octavia Butler. Wie siehst du dich als Forscherin, als Kunstschaffende? Erschaffst du dich täglich neu?

Kameelah Janan Rasheed (KJR): Als ich anfing, meine Arbeiten zu machen, waren diese explizit autobiografisch. Ich wollte über mich und meine Familie im Kontext von Vertreibung und archivarischen Praktiken sprechen. Wenn ich jetzt eine Arbeit mache oder eine Ausstellung plane, gibt es da eine Frage oder etwas, was mich anpickst, und die Ausstellung ist ein Weg, um einen öffentlichen Lernprozess zu beginnen. Es ist unmöglich, dass die Prozesse des Produzierens und Überarbeitens mich als Künstlerin und als Mensch in der Welt nicht verändern. Die bevorstehende Ausstellung hier in den KW hat beispielsweise verändert, wie ich an Ausstellungszeitpläne und die Kommunikation mit Kurator*innen herangehe.

CS: Die Kuratorin deiner Ausstellung, Sofie Krogh Christensen, hat mir den Titel der Ausstellung verraten, ›In the Coherence, We Weep‹, und berichtet, dass die Ausstellung eng mit einem Künstler*innenbuch verwoben ist, an dem du arbeitest. Wie sind die beiden Projekte miteinander verbunden, und kannst du uns mehr über den Titel erzählen?

KJR: Mehr als einmal haben wir uns gefragt, wie wir nur auf die Idee gekommen sind, gleichzeitig ein Buch zu machen und eine Ausstellung zu planen! Sofie war im März in New York, und wir saßen wirklich vier oder fünf Stunden an meinem Wohnzimmer, beziehungsweise Ateliertisch und haben einfach nur geredet, geschrieben, gelesen, Pausen gemacht, uns wieder in Bewegung gesetzt. Seit Anfang des Jahres gibt es jede Woche ausgedehnte Gespräche. Der Aspekt, der sich wie ein Teil von allem anfühlt—von der Arbeit am Buch wie auch der Produktion der Ausstellung—ist, wie man langfristige Beziehungen mit Menschen und Objekten entwickelt und aufrechterhält. Was bedeutet es, eine Vertrautheit mit Menschen und Dingen zu entwickeln, etwa zu dem Buch, das als transportables Objekt die Ausstellung erweitert? Und was den Titel ›In the Coherence, We Weep‹ angeht—in meinem Buch ›No New Theories‹ gibt es einem Abschnitt mit der Überschrift ›In the Coherence, We Weep‹. Ich würde sagen, dass ich beim Schreiben oft gar nicht so genau weiß, was das Geschriebene genau bedeutet—ich habe kein konkretes Ziel im Sinn. Manchmal ist es fast wie eine intuitive Reaktion auf einen luziden Traum, die Struktur eines Textstücks oder irgendwelche andere Stimuli. Ich sehe die Buchstaben, und dann will ich sie auf eine bestimmte Art und Weise miteinander kombinieren.

»Ich habe gelernt, dass das Lernen nicht in Isolation passiert..«

CS: Im Katalog deiner Ausstellung im Kunstverein Hannover findet sich ein langes, intimes Gespräch mit Legacy Russell. Ich mochte ganz besonders die Hinweise und Anmerkungen, die du nach dem Interview hinzugefügt hast, so eine Art retrospektiver Kommentar zum Gespräch. Das ist eine interessante Art, den Prozess offenzulegen und den Dialog noch einmal zu öffnen.

KJR: Meine Arbeit als Lehrerin an einer Highschool hat sehr geprägt, wie ich über das Lesen und Schreiben denke. Junge Leute bekommen viel Druck, dass sie etwas schon bei der ersten Lektüre verstehen sollen, ohne noch einmal zum Text zurückzukehren. Als Lehrerin war ich wirklich stolz darauf, möglichst viel Zeit mit einer Sache zu verbringen. Was bedeutet es, wenn wir mit diesem einen Text ganz vertraut werden? Was bedeutet es, wenn man immer wieder zu seinem Essay zurückkehrt, um es zu verbessern? So gehe ich an mein eigenes Schreiben und Lesen heran—ich will mehr über das Innerste dieses Prozesses wissen, und ich möchte diesen Prozess sichtbarer machen. Das haben wir auch mit ›No New Theories‹ so gemacht, darüber hatte ich vorhin gesprochen. Im Druck gab es einen Fehler, und da dachten wir: »Wie wäre es, wenn wir die Überarbeitungen öffentlich machen?«. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich dafür zu schämen, wenn etwas nicht so wird, wie man gedacht hat. Man sollte sich ständig verändern. Legacy hat 2013 einen der allerersten Aufsätze über meine Arbeit geschrieben. Als ich sie gefragt habe, ob sie dieses Interview machen will, fand ich es spannend, dass jemand nach zehn Jahren noch mal zu meiner Arbeit zurückkehrt. Das ist für mich ein Privileg. Es hat sich gut angefühlt, während des Interviews immer wieder im Fokus zu stehen und sich gleichzeitig herauszuziehen.

CS: Gibt es einen Aspekt des Wissens, der für dich und deine Arbeit besonders wichtig ist?

KJR: Ich habe gelernt, dass das Lernen nicht in Isolation passiert. Du kannst alleine ein Buch lesen und einen Aufsatz schreiben. Aber zwischen dem Lesen dieses Textes und dem Schreiben des Aufsatzes redest du mit Leuten, hast eine Reihe von Begegnungen, von denen du nicht glaubst, dass sie irgendwelche Auswirkungen auf dein Schreiben haben, aber die haben sie. Diese Vorstellung, die Welt alleine zu meistern, kommt mir seltsam vor. Ich versuche Menschen dazu zu bringen, mit Unsicherheit klarzukommen und sich auf eine Zusammenarbeit einzulassen. Nicht nur als Modeerscheinung, sondern als eine Tatsache des Lebens.

CS: Und halten deine Arbeiten viele Möglichkeiten bereit, unterschiedliche Impulse für Betrachter*innen zu setzen—Intertexte, Andeutungen, Assoziationen. Und das liegt auch an den unterschiedlichen Fundstücken. Vielleicht ist dies eine etwas technische Frage, aber wie sieht dein Archiv aus? Hast du dafür eine besondere Systematik?

KJR: Die meisten Menschen denken, ich wäre richtig gut organisiert und hätte ein spezifisches System. Aber ich habe eine ambivalente Beziehung zur Taxonomie und der Art, wie Dinge organisiert sind. Ich denke, die Label, mit denen man Dinge versieht, bestimmen, was man entdecken kann und letztendlich auch, was sichtbar wird. In meinem Archiv zu Hause weiß ich, wo die Dinge sind. Aber wenn andere Menschen in mein Archiv kämen, würden sie sich nicht zurechtfinden. Das macht mir aus mehreren Gründen Freude. Das erste Archiv, das ich auf traditionelle Weise genutzt habe, befand sich im California Institute of Technology, an dem ich studiert habe. Ich habe zu Eugenik geforscht—alles war perfekt organisiert. Ich habe mich dann gefragt, ob ich das gefunden hätte, von dem ich dachte, dass ich es finden wollte, wenn ich einfach nur eine Kiste mit Dingen bekommen und mich auf die Suche begeben hätte. Die Idee des glücklichen Zufalls ist mir sehr wichtig.

CS: Ich bin neugierig—gibt es jemanden, dessen Arbeit du bewunderst?

In letzter Zeit bin ich geradezu besessen von Gertrude Stein. Es gibt ein lila Buch von Stein mit dem Titel ›How to Write‹, dass ich nach Berlin mitgebracht habe. Es ist so ein wunderschöner Text! In der Einführung heißt es, dass man irgendein Buch von Gertrude Stein aufschlagen kann und stets verwirrt ist und sich fragt, was das eigentlich alles bedeutet. So stelle ich mir Archive vor—da geht es nicht darum, dass du bestimmst, wohin du gehst, sondern ich denke sie mir als eine Welt, die sich dir öffnet und durch die du dir einen Weg bahnst. Ich finde Gertrude Stein auf eine Art absurd, die mir notwendig erscheint, zumindest für mich in diesem Moment, wo ich über meine Beziehung zu Absurdität, Logik und Gewissheit nachdenke.

CS: Ich bewundere ihre Arbeit auch. Man kann einen Satz hundert Mal lesen, beispielsweise »The difference is spreading«. Dann macht man das Buch zu und kehrt später nochmal dahin zurück, und dann kann es etwas vollkommen Neues bedeuten …

KJR: … ja, aber keiner der Buchstaben auf der Seite hat sich bewegt. Sie sind immer noch am selben Platz. Aber man begegnet ihnen immer anders und liest sie in einem neuen Kontext. In ihrem Buch ›Tender Buttons‹ finden sich einige Auszüge von Artikeln, in denen ihre Arbeit besprochen wird, und Stein spricht diesbezüglich vom Begriff der Schönheit und der Akzeptanz. Spezifisch erwähnt Stein, dass alles als ›hässlich‹ gilt, bis jemand sich traut, es als schön zu bezeichnen … Aus den Auszügen ging auch hervor, dass die Leute von ihrer fehlenden Transparenz frustriert waren—auch das gefällt mir (lacht).

»Wenn ich über Wissen nachdenke, denke ich gern über die Erfahrungen nach, die man mit seinem Körper macht.«

CS: Fehlende Transparenz kann eine Form des Widerstands sein. Gibt es weitere Dichter*innen, die du liebst, und ist Schwarzes Erzählen besonders wichtig für dich?

KJR: Mir ist gerade eingefallen, wie ich bei Gertrude Stein gelandet bin, nämlich durch die beiden Texte ›Trimmings‹ (1991) und ›S*PeRM**K*T‹ (1992) von Harryette Mullen. Meine erste Reaktion auf Stein war: »Was, diese Frau wurde veröffentlicht!? Das ist Unsinn!« Aber dann stellte ich fest, dass ich diesen Unsinn mochte. Und ich fing an, diesen Unsinn zu verstehen oder vielleicht machte es mir auch Spaß, ihn misszuverstehen … Eine Art, auf die Arbeit von jemandem zu reagieren, ist, einen Aufsatz darüber zu schreiben, aber ich finde, Harryette Mullens poetische Annotation, Intervention und Verflechtung wunderschön. Die Arbeit von Douglas Kerry liebe ich auch. Ein Großteil seiner Werke nennen er und andere ›performative Typographie‹. Seine Arbeit ist an die Praxis der konkreten Poesie angelehnt, und manchmal fühlt sie sich wie eine musikalische Notation an—sie ist sehr grafisch und diagrammatisch—sie bewegt sich. Auch Emily Dickinson liebe ich sehr, was scheinbar alle überraschend finden. Ich glaube, sie hat den Ort besetzt, an dem man als diese nervige und unbequeme Frau wahrgenommen wird. Es könnte sein, dass ich mich zu den sogenannten nervigen und unbequemen Frauen in der Geschichte hingezogen fühle (lacht).

CS: Vorhin hast du über Sinn und Unsinn gesprochen und darüber, wie man Wissen erlangen kann. Ich frage mich, was Wissen für dich bedeutet und wie das deine künstlerische Forschung und Arbeit beeinflusst?

KJR: Eine Zeit lang dachte ich, Wissen sei eine Art konkretisierte Form und würde ein Teil von einem, weil es ein Objekt ist, das man absorbieren und in sich aufnehmen kann. Je mehr ich gelernt habe, desto mehr erkenne, dass das meiste von dem, was ich tue, der Versuch ist, etwas nicht Feststehendem hinterherzujagen, dass keine Form will. Die Dinge verändern sich ständig, und die Form, die etwas festhält, ist nicht die Form, die etwas am meisten begehrt (lacht). Wenn ich über Wissen nachdenke, denke ich gern über die Erfahrungen nach, die man mit seinem Körper macht. Das Wissen, das entsteht, wenn Menschen durch eine Ausstellung gehen, indem sie einen bestimmten Weg gehen, oder indem sie die Treppe nach oben nehmen und dann leicht aus der Puste sind, wenn sie im nächsten Stockwerk ankommen, wirkt sich auf ihr Raumgefühl aus. Ich könnte dir von einem Raum erzählen, ich könnte dir ein Bild des Raums malen, ich könnte dir nahelegen, einen Vortrag darüber anzuhören—aber mein Gefühl sagt mir, dass du das mit deinem eigenen Körper erfahren musst. Es gibt eine Dichterin, deren Arbeit ich ebenfalls liebe—Asiya Wadud. Von ihr ist der Lyrikband ›No Knowledge Is Complete Until It Passes Through My Body‹ erschienen. Wie sie anmerkt, kommt der Titel aus einem Artikel über den kongolesischen Choreografen Faustin Linyekula in der ›New York Times‹, der folgendermaßen zitiert wird: »Wo ich herkomme […] ist kein Wissenssystem komplett, bis es durch den Körper geht.« Ich denke viel über den Körper nach. Auch wenn meine Ausstellung keine figurativen Körper enthält, ist der Körper doch da. Der Körper sind die Menschen, die kommen und durch den Raum laufen.

»Ich wünsche mir eine Kultur des Spiels und der Freizeit, sowohl in ihren frivolen als auch in ihren nicht-frivolen Elementen.«

CS: Manchmal sind wir sehr von der Idee des Verstehens und Begreifens getrieben. Denkst du, Kunst kann Menschen dazu ermutigen, auf ihre Körper zu hören und das Nicht-Wissen zu akzeptieren?

KJR: Das hoffe ich. Wir versuchen immer, zur nächsten Erfahrung zu gelangen. Aber ich denke, es spricht viel dafür, sich Zeit für eine Sache zu nehmen. Ich möchte Erfahrungen kreieren, die Menschen dazu einladen und sie dafür belohnen, immer wieder dahin zurückzukehren. Wir alle werden von Erfüllung und Belohnung angetrieben. Wenn es aber kein klares, kohärentes Verständnis von etwas gibt, muss die Belohnung etwas anderes sein. Und dann stellt sich die Frage: Was biete ich an? Ich glaube, ich biete einen Verzicht auf dieses Verlangen an (lacht), oder eine Distanzierung davon. Wenn man nur versucht, das Ziel zu erreichen, verpasst man auf dem Weg dahin sehr viel. Ich wünsche mir eine Kultur des Spiels und der Freizeit, sowohl in ihren frivolen als auch in ihren nicht-frivolen Elementen. Es sollte die Möglichkeit geben, unverhohlen Spaß zu haben, aber auch strukturierten Spaß am Lernen.

CS: Du wurdest zusammen mit dem Künstler Diederik Brackens von Taylor Johnson interviewt, Poet-in-Residence im Guggenheim Museum. Dort sprichst du davon, dass Schmerz Teil des Lernprozesses sei. Muss Lernen schmerzhaft sein?

KJR: (Schweigt) Ja, ein Student hat mich das schon einmal gefragt. Ich hatte immer Vorträge über Spaß und Glück und die Freude des Lernens gehalten. Meine Antwort war: »Ja, leider kann es schmerzhaft sein.« Ich habe durch schreckliche Dinge, die in meinem Leben passiert sind, ´viel gelernt—ich glaube nur, dass das anders kodiert ist. Die emotionale Bindung ist anders, wenn man etwas auf die harte Tour lernen muss statt mit Spaß an der Sache. Wie zum Beispiel, als mir jemand beigebracht hat, beim Horton ein ›Half T‹—das ist eine Tanzposition—zu tanzen. Das hat Spaß gemacht. Wenn ich dagegen daran denke, was es bedeutet, vertrieben zu werden und mein Elternhaus zu verlieren—dann macht das keinen Spaß. Aber dank dieser Erfahrung habe ich ein neues Konzept von Vertreibung und Raum. Ich hätte diese Ausstellung nicht ohne einen bestimmten Kontext machen können, ohne das, was ich dadurch gelernt habe, dass ich ein Jahrzehnt meines Lebens kein eigenes Dach über dem Kopf hatte und ohne das Nachdenken darüber, was es bedeutet, dass manche Menschen Zugang zu einem Raum haben und andere Menschen nicht. Das ist auch Teil der Serie ›How to Suffer Politely (and Other Etiquette)‹—es gibt die Erwartung, dass Menschen, die extremes Leid erfahren haben, irgendeinen Weg finden, daraus eine flotte Melodie zu machen oder es unterhaltsam zu gestalten oder sich auf eine Art zu beschweren, die für andere Menschen bloß nicht unangenehm ist. Nicht alles, was man lernt, gibt einem ein gutes Gefühl. Ich frage mich oft, wie es wäre, in einer Welt zu leben, in der das Leiden nicht als eine Grundlage fungieren muss, sondern in der das Leiden etwas ist, das wir generell erleben, es aber eben nicht die Grundlage für Identität oder die Auffassung der Welt bildet. Und ich glaube, dass es bei dem, was ich sage, nicht so sehr darum geht, im Leiden verharren zu wollen. Ich will darüber nachdenken, wie wir dahingekommen sind und wie die Art, wie wir maßregeln, wie Menschen ihren Schmerz ausdrücken, den Schmerz bloß reproduziert, weil wir den Menschen gar nicht zugestehen, loszulassen und die Dinge zu tun, die konstruktiv sind und es ihnen ermöglichen, den Schmerz zu verarbeiten.

CS: Das erinnert mich an Toni Morrisons Idee von ›Rememory‹, also der Wieder-Erinnerung, über die sie in ›Beloved‹ [auf Deutsch ›Menschenkind‹] spricht, für etwas, was wir nie gewusst haben, etwas, was wir vergessen haben, und was die historische Vergangenheit zu einem Teil der eigenen Erfahrung macht. Müssen wir die Dinge von einem anderen Standpunkt aus betrachten? Die westliche Kunstwelt konzentriert sich vor allem auf eine weiße Perspektive—glaubst du, mithilfe der Kunst kann man auch neue Zentren erschaffen?

KJR: Ja, und ich denke, wir haben auch für diese Ausstellung viel über Zentren gesprochen, weil wir uns sehr dafür interessiert haben, welche architektonischen Eigenschaften die meiste Aufmerksamkeit bekommen und welche vernachlässigt werden. Ich interessiere mich für die Mechanik von Himmelskörpern und für orbitale Strukturen, insbesondere Fluchtbahnen und dafür, wann ein Objekt ausreichende Direktionalität und Geschwindigkeit erreicht hat, um der Umlaufbahn einer Masse mit Gravitationseinfluss zu entkommen. Ich interessiere mich nicht dafür, weitere Zentren zu erschaffen. Wenn man weitere Zentren erschafft, fühlen sich die Menschen meiner Meinung nach dazu hingezogen, sich mit deren Methodologie zu befassen, und zwar auf Kosten einer Art von alternativer Weise des Seins. Kunst schafft nach meinem Verständnis die ganze Zeit eine Reihe von Zentren und neuen Umlaufbahnen. Letztlich bin ich daran interessiert, was passieren würde, wenn es kein Zentrum gäbe.

CS: Die Serie ›Spirit‹, die letztes Jahr im Kunstverein Hannover zu sehen war, scheint sich um diese Ideen zu drehen. Du benutzt viele abstrakte Fotos, um organische Bewegungen, Kreise und Schwarz-Weiß-Kontraste zu erzeugen, die an den Weltraum erinnern. Es gibt in deiner Arbeit diesen Aspekt von Wiederholung und Variation. In ›Punctuated Blackness‹, ›and, Black?‹ und anderen Installationen wirkt die Art, wie du Worte wiederholst, wie eine Meditation, fast wie ein religiöser Gesang. Können das Schreiben von Ritualen und künstlerische Praktiken spirituell sein?

KJR: Ja, ich denke viel über Spiritualität und Rhythmus nach, denn als Muslime ist unser Tag ja in eine Reihe von wiederholten Handlungen unterteilt. Wir beten fünf Mal am Tag. Zudem praktizieren wir ›Dhikr‹. Es gibt alle diese spezifischen Momente, in denen es zu Wiederholungen kommt. Als Kind habe ich immer gefragt, warum wir die ganze Zeit immer wieder dasselbe tun? Wir haben es doch schon gemacht—was ist der Zweck davon? Als ich älter war, wurde mir klar, dass man dieselben Worte wiederholt und dieselben Körperbewegungen vollzieht, aber jedes Mal, wenn man dies tut, ist man eine andere Person—man begegnet unterschiedlichen Versionen von sich selbst. Und so wird die Wiederholung fast wie ein Gefäß, das eine bestimmte Möglichkeit für Erfahrungen bereithält. So sehr ich Zentren eigentlich nicht mag, ist es mir wirklich wichtig, an eine Erwartung erinnert zu werden, die mit bestimmten Ritualen im Sinne einer Opfergabe verbunden ist. Ich glaube das ist der Punkt, an dem für mich die Wiederholung ins Spiel kommt. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich etwas wiederhole—Wiederholung schafft einen Rhythmus für Möglichkeiten.

CS: Du hast schon gesagt, dass sich ein/e Künstler*in nicht in ihrem eigenen Orbit befinden sollte. Was denkst du über Kunst als kollaborativen Prozess? Und wie stellst du dir eine künstlerische Utopie vor?

KJR: Ich glaube, alle Utopien sind zum Scheitern verurteilt (lacht). Die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, begann als eine Stadt, die unter Charles Weeks eine landwirtschaftliche Utopie werden sollte. Und dann wurde es eine Stadt, in die Schwarze Menschen ziehen und ein neues Leben beginnen konnten, da sie an anderen Orten keinen Grundbesitz erwerben durften. Schließlich wurde es auch zu einer Stadt, in der die Menschen damit experimentierten, wie man eine Schule gestalten könnte. Ich habe alle diese Entwicklungen kennengelernt. Ich bin sehr an utopischen Ideen und hyper-bewussten Communities interessiert. Wenn ich mich der Idee einer Utopie überhaupt nähern sollte, dann als einen Begriffs des Seins, denn die Utopie ist kein Ort—sie existiert nicht. Ich glaube, mir würde eine Zukunft gefallen, in der Künstler*innen sich sicher und wohl fühlen und dazu ermutigt werden, zu tun, was sie wollen. Ich wünsche mir eine Zukunft, in der es für Menschen in Ordnung ist, verrückter zu werden.